冬の体調不良、それは「冬バテ」かもしれません

冬になると、なんとなく体がだるい、疲れが取れない、頭が重いといった体調不良を感じていませんか?

寒さが厳しくなるこの季節、冬特有の体調不良に悩まされる方が増えています。その原因は、冬の寒暖差による自律神経の乱れにあるかもしれません。

そこで今回は、冬に起こる体調不良「冬バテ」について、自律神経の視点から原因と対策を詳しく解説します。

毎年冬になると調子が悪くなるという方は、ぜひ最後までお読みください。

冬バテとは?夏バテとの違い

冬バテの定義

冬バテとは、冬に起こるさまざまな心身の不調のことを指します。

夏バテは広く知られていますが、実は冬にも同様の体調不良が起こりやすいのです。

冬バテの特徴は、体と心のどちらか、あるいは両方に異変を感じることです。

夏バテとの違い

夏バテの主な症状は食欲低下や不眠、倦怠感などですが、冬バテでは疲労感や倦怠感に加えて、頭痛、肩こり、不眠、意欲低下などが特徴的です。

また、冬バテは免疫力の低下を招き、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなる点も夏バテとの大きな違いです。

冬バテの主な症状

冬バテでは以下のような症状が現れます。複数の症状が同時に出ることも少なくありません。

身体的な症状

- 疲労感・倦怠感が続く

- 頭痛が起こりやすい

- 肩こりや首こりがひどい

- めまいやふらつきを感じる

- 寝つきが悪い、または朝起きられない

- 手足の冷えが強い

- 食欲不振、胃腸の不調

- 便秘や下痢

精神的な症状

- 気分が落ち込みやすい

- イライラしやすくなる

- 意欲が低下する

- 不安感が強くなる

- 集中力が続かない

冬バテの原因は自律神経の乱れ

自律神経とは?

自律神経は、呼吸や体温調節、血流など、体のバランスを自動的に整える神経のことです。

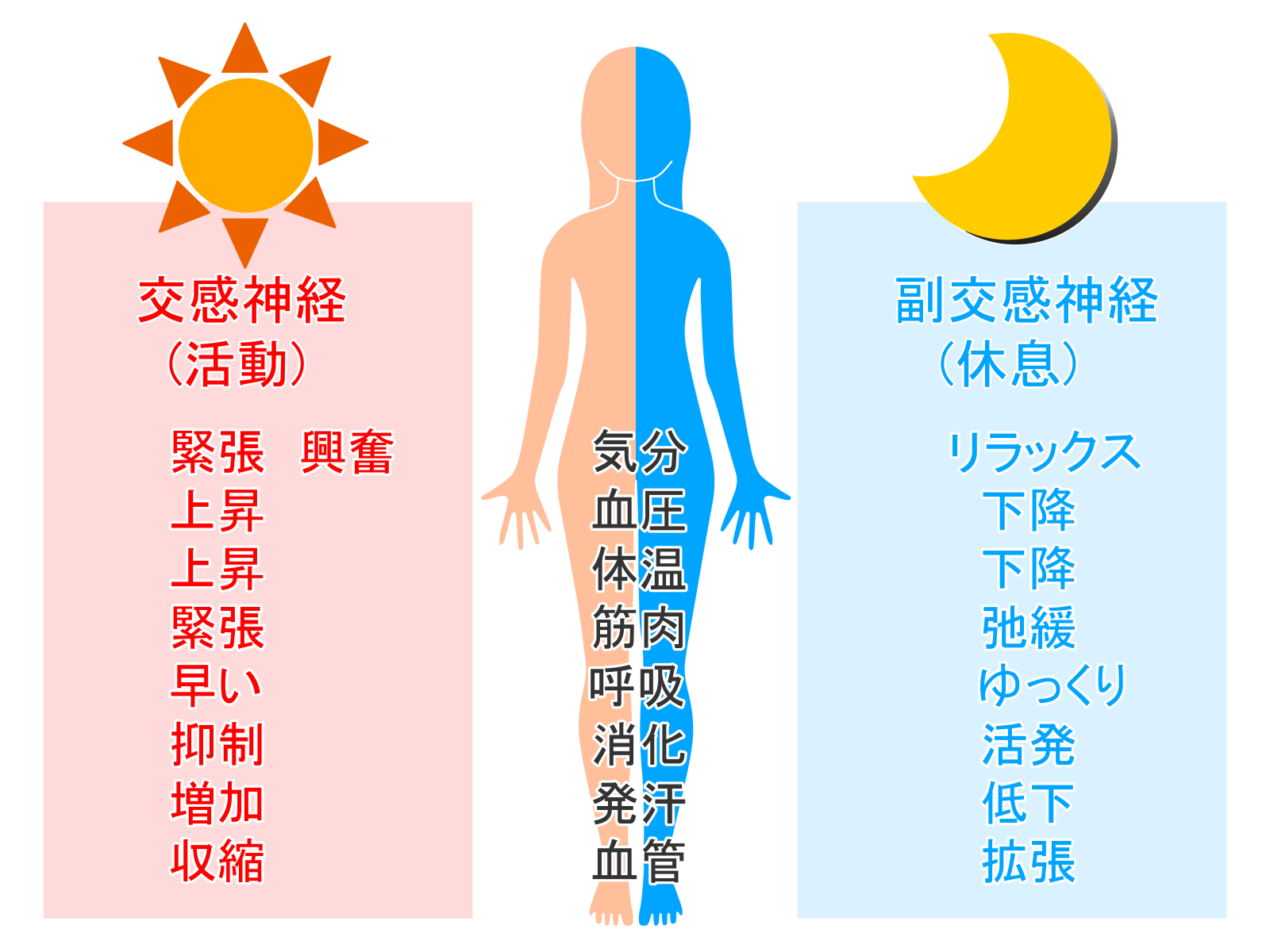

自律神経には、体を活発に動かす「交感神経」と、体を休める「副交感神経」の2つがあり、この2つがバランスよく働くことで、私たちの心身は健康に保たれています。

寒暖差が自律神経に与える影響

冬バテの最大の原因は、寒暖差による自律神経の乱れです。

冬は夏に比べて昼夜の気温差が大きく、さらに暖房が効いた室内と冷え込む室外との温度差も激しくなります。

私たちの体は、寒いときには血管を収縮させて体温を保ち、暑いときには血管を拡張して熱を逃がすことで体温を調節しています。この体温調節を担っているのが自律神経です。

しかし、急激な温度変化が何度も繰り返されると、自律神経が休む暇なく働き続けることになり、その結果、自律神経のバランスが崩れてしまいます。

自律神経が乱れると、血行が悪くなり、さまざまな体調不良が現れるのです。

日照時間の減少とセロトニン

冬バテのもう一つの原因として、日照時間の減少があげられます。

冬は日が短く、太陽の光を浴びる時間が減ります。日光を浴びる時間が減ると、精神を安定させる働きのある神経伝達物質「セロトニン」の分泌が減少します。

セロトニンは、気分を安定させるだけでなく、睡眠を促すホルモン「メラトニン」の分泌や食欲のコントロールにも関わっています。

そのため、セロトニンが減少すると、うつ病のような症状、睡眠トラブル、過食といった症状が生じやすくなります。

年末年始の生活リズムの乱れ

冬は年末年始の忙しさで神経が張りつめた状態が続き、また長期休暇で生活リズムが乱れがちです。

このような生活習慣の乱れも、自律神経のバランスを崩し、免疫力の低下につながります。

冬バテと寒暖差疲労の関係

寒暖差疲労とは、気温差が7度以上ある環境で起こりやすい体調不良のことです。

冬バテと寒暖差疲労は密接に関係しており、寒暖差によって自律神経が過剰に働くことで、全身の倦怠感、頭痛、肩こり、胃腸障害などの症状が現れます。

特に、暖房が効いた室内と外気の冷たい屋外を頻繁に行き来する生活をしている方は、寒暖差疲労を起こしやすく、注意が必要です。

冬バテ対策①:体を温めて冷やさない

適切な服装で体温調節

冬バテ対策として最も重要なのは、体を温めて冷やさないことです。気温の変化に対応できるよう、重ね着を心がけましょう。

外出時には、カーディガンやマフラー、手袋などを活用して、急激な温度変化から体を守りましょう。

特に首、手首、足首の「三つの首」を温めると、効率よく体を温めることができます。

室内の温度管理

室内と室外の温度差が大きすぎると、自律神経に負担がかかります。

暖房の設定温度は20~22度程度を目安にし、過度に暖めすぎないようにしましょう。また、脱衣所やトイレなど、暖房が行き届かない場所にも注意が必要です。

温かい飲み物で体の内側から温める

体を長く温める効果のある飲み物を選びましょう。ココア、紅茶、しょうが湯、甘酒などは体を温める効果が高くおすすめです。

ただし、カフェインを含むコーヒーや紅茶は、交感神経を刺激するため、就寝前の飲用は避けましょう。

冷たい飲み物や体を冷やす食材は控え、温かい食事をゆっくりとよく噛んで食べることも大切です。

冬バテ対策②:規則正しい生活リズム

早寝早起きで自律神経を整える

自律神経を整えるためには、規則正しい生活リズムが重要です。

特に睡眠は自律神経のバランスを保つために大きな役割を果たします。毎日同じ時間に寝起きすることを心がけ、十分な睡眠時間を確保しましょう。

冬の朝は寒くて布団から出るのが億劫ですが、早寝早起きを実践するだけで、冬バテを予防する効果が期待できます。

朝日を浴びる習慣

朝起きたら、すぐにカーテンを開けて朝日を浴びる習慣をつけましょう。

朝日を浴びることで、セロトニンが活性化され、心と体が元気な状態になります。

また、体内時計がリセットされ、夜には自然と眠気を感じるようになり、良質な睡眠につながります。

バランスの取れた食事

栄養バランスの良い食事を摂ることで、体の免疫力を高め、自律神経の働きを助けます。

特にタンパク質は神経伝達物質の材料となるため積極的に摂取しましょう。また、疲労回復効果のあるビタミンB群や、交感神経の興奮を抑える働きのあるマグネシウムを多く含む食品(魚、ナッツ、緑黄色野菜)を意識して取り入れることが大切です。

腸内環境を整えることも自律神経のバランスに影響します。

ヨーグルトや納豆などの発酵食品を1日1回食べるように心がけましょう。

冬バテ対策③:適度な運動

運動が自律神経を整える理由

適度な運動は、自律神経のバランスを整えるのに非常に効果的です。

運動することで血行が促進され、全身に酸素や栄養が行き渡りやすくなります。また、一定のリズムで体を動かすことで、セロトニンの分泌が促進されます。

おすすめの運動

1日15~30分程度のウォーキングや軽いストレッチから始めましょう。

ゆっくり3分歩いて、3分早歩きを繰り返すインターバルウォーキングもおすすめです。この際、呼吸は2秒で吸って4秒で吐くリズムを意識すると、より効果的です。

また、ヨガやストレッチで体をほぐすことも、自律神経を整えるのに役立ちます。特に首や肩、背骨まわりをほぐすストレッチは、血行促進と自律神経の調整に効果的です。

冬バテ対策④:深い呼吸でリラックス

呼吸と自律神経の関係

自律神経は通常、自分の意思でコントロールできませんが、唯一の例外が呼吸です。深くゆっくりとした呼吸をすることで、副交感神経の活動を高めることができます。

効果的な呼吸法

口から6秒かけてゆっくり息を吐き、鼻から3秒かけて息を吸う「長生き呼吸法」を試してみましょう。

この呼吸法を1日数回行うことで、心身をリラックスさせ、自律神経のバランスを整えることができます。

緊張したときや、イライラしたときにも、この深い呼吸を意識するだけで、気持ちを落ち着かせることができます。

冬バテ対策⑤:ストレスケア

ストレスが自律神経に与える影響

精神的なストレスは、交感神経を過剰に刺激し、自律神経のバランスを崩す大きな要因です。特に年末年始は仕事や行事で忙しく、ストレスがたまりやすい時期です。

リラックスできる時間を作る

自分なりのリラックス方法を見つけ、意識的にリラックスする時間を作りましょう。

趣味に時間を費やす、好きな音楽を聴く、アロマを楽しむ、友人と話すなど、自分が心地よく感じる方法を実践することが大切です。

入浴もリラックスに効果的です。38~40度程度のぬるめのお湯にゆっくりと浸かることで、副交感神経が優位になり、心身の緊張がほぐれます。

ラベンダーなどのリラックス効果のある精油を数滴垂らすと、さらに効果が高まります。

冬バテを放置すると…

冬バテの症状を放置すると、春まで不調を引きずってしまうことがあります。

また、免疫力が低下した状態が続くと、風邪やインフルエンザなどの感染症にかかりやすくなります。

さらに、自律神経の乱れが長期間続くと、慢性的な自律神経失調症や冷え性を招く可能性もあります。

冬の体調不良・寒暖差による不調には、枚方自律神経調整院の自律神経整体がおすすめ

大阪府枚方市にある枚方自律神経調整院では、冬バテや寒暖差による体調不良に対して、自律神経に特化した整体施術を提供しています。

3つのストレスに同時アプローチ

枚方自律神経調整院の自律神経整体では、原因不明の症状や不定愁訴の改善のために、以下の3つのストレスに同時にアプローチします。

- 精神的ストレス:丁寧なカウンセリングで、あなたの悩みや不安をしっかりとお聞きします

- 化学的ストレス:体内環境を整えるアドバイスを行います

- 構造的ストレス:体のゆがみを調整し、自律神経の働きを正常化します

施術内容

全身調整

背骨・骨盤・頸椎のゆがみを優しく調整し、全身のバランスを整えます。バキボキしない痛みのない施術なので、安心して受けていただけます。

頭蓋骨調整

頭蓋骨のゆがみを整えることで、脳から仙骨を循環している「脳脊髄液」の流れをスムーズにします。これにより、脳からの命令が正常に伝わり、治癒力や免疫力が向上し、自律神経が整います。

こんな症状でお悩みの方に

- めまい、ふらつき

- 耳鳴り、耳の閉塞感

- 不眠や睡眠の悩み

- 疲労倦怠感

- 頭痛体質

- 首・肩甲骨の痛み、首肩こり

- その他、原因不明の不定愁訴

冬の寒暖差による体調不良でお悩みの方は、ぜひ大阪府枚方市の自律神経失調症の専門院である枚方自律神経調整院にご相談ください。

初回はカウンセリング、検査、説明、施術、日常生活の注意事項、施術計画などを含めて60分前後のお時間をいただいております。

まとめ:冬の体調不良は自律神経を整えることがカギ

冬に起こる体調不良「冬バテ」は、寒暖差による自律神経の乱れが主な原因です。

寒暖差が激しい冬の季節は、自律神経が休む暇なく働き続け、エネルギーを消耗してしまいます。

冬バテを予防・改善するためには、体を温める、規則正しい生活リズムを保つ、適度な運動をする、深い呼吸でリラックスする、ストレスケアを行うといった、自律神経を整える対策が効果的です。

セルフケアで改善が見られない場合は、自律神経に特化した専門的な施術を受けることも一つの選択肢です。冬の体調不良を放置せず、早めに対策を講じることで、快適な冬を過ごし、元気に春を迎えましょう。